警察庁は2023年6月8日、「白ナンバー」の車を使う事業者に対するアルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を12月1日から義務化するとの方針を明らかにしました。パブリックコメントの集計の結果、2023年8月8日時点で、12月1日からの施行が正式決定したと報道発表がありました。(白ナンバーの飲酒検査、12月義務化を決定 警察庁 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0837N0Y3A800C2000000/)

1-1.アルコールチェック義務の対象が拡大された背景

1-2.アルコールチェック義務化の対象企業

2.【速報】アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化は2023年12月開始か

2-1.2023年6月9日から警察庁がパブリックコメント募集を開始

2-2.パブリックコメントの定義と募集方法

2-3.パブリックコメント募集後の流れは?

3-1.2021年11月10日に公布された内容

3-2.2022年4月1日より運転前後のアルコールチェックが義務化

3-3.2022年10月1日よりアルコール検知器の使用が義務化される予定だった

3-4.アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化は2022年9月時点で「無期延期」に

4-1.国家公安委員会が定めるアルコール検知器の定義

4-2.アルコール検知器協議会による供給見通し

4-3.安全運転管理者等に対して実施したアンケートの結果

5-1.安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則がより厳しいものに

5-2.従業員が飲酒運転を行った場合の行政処分と罰則

国土交通省は、飲酒運転をなくすために、運送事業者が運転者に対して実施する点呼において「運転者の酒気帯び」の有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務付けています。

これまでは運送業や旅客運送業などの、いわゆる「緑ナンバー」を対象として義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、2022年4月1日より施行された道路交通法の改正により、一般的な自家用車である「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も義務化の対象となりました。

アルコールチェック義務の対象が拡大された背景には、2021年6月、千葉県八街市で飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、児童5人が死傷した事故があります。事故を起こしたトラックは緑ナンバー(営業ナンバー:運送業などを行っている事業者の車両)でなく白ナンバーで、運転前のアルコールチェックは義務付けられておらず、実施もされていませんでした。

このような痛ましい事故を二度と起こさないために、これまで対象外となっていた白ナンバーのアルコールチェック検査も義務化されることとなりました。

アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。

・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業

・白ナンバー車5台以上を保持する企業

※オートバイは0.5台として換算

※それぞれ1事業所あたりの台数

参考:安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)/警視庁HP

関連記事:アルコールチェックの義務化にむけて準備しておくポイント |お役立ち情報|パイオニア株式会社

【速報2023/ 6/9更新】警察庁は2023年6月8日、「白ナンバー」の車を使う事業者に対するアルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を12月1日から義務化するとの方針を明らかにしました。それに関連し、2023年6月9日から同年7月8日までパブリックコメントを募集しています。

警察庁が発表した「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」は以下の通りです。

当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義務に係る規定(第9条の10第6号及び第7号の一部)は適用しないこととする暫定措置がとられているところ、同項を削除し、当該暫定措置を廃止することとする。

出典:【広報資料/令和5年6月8日】「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

警察庁では、この「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」についての意見を募集しています。募集期間は2023年6月9日(金)から2023年7月8日(土)です。詳しくは『「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について』のページをご確認ください。

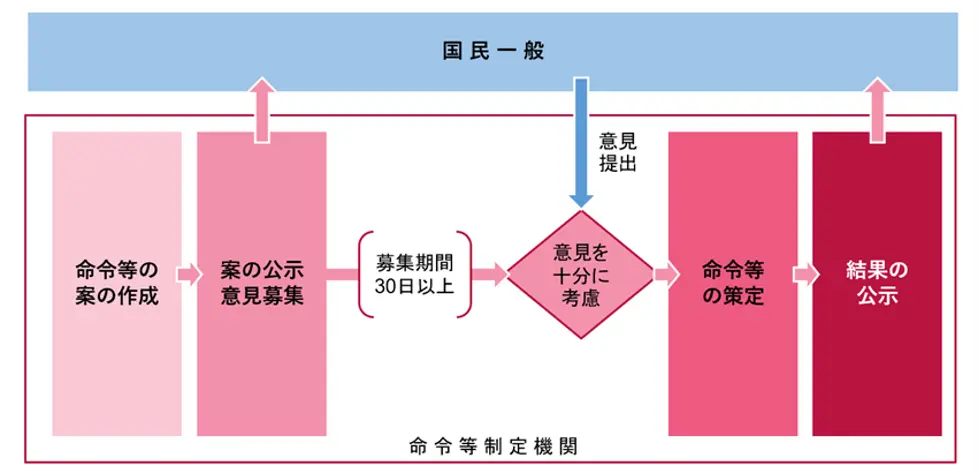

パブリックコメントとは、公的な機関が規則あるいは命令を規定する際に、広く公に意見・情報・改善案などを求める手続きです。

今回、警察庁はアルコール検知器によるアルコールチェック義務化対応を2023年12月から施行する案文に対し、2023年6月9日にe-Govを通じて、案の公示・意見募集(パブリックコメントの受付)を既に開始しています。今回の公募においては、インターネット(e-Govパブリックコメント意見提出フォームまたは電子メール)または郵送にて意見を提出することが可能です。

図:パブリックコメントの流れについて、パブリック・コメント制度について | e-Govパブリック・コメントの情報を基に、弊社で作成

30日間の募集期間終了後に、警察庁で意見が十分に考慮された後、e-Gov上で結果が公示されます。

今回の法令について結果が公示される日程は本記事公開時点で不明ですが、過去に国家公安委員会または警察庁によって意見が募集された案件については、募集期間が終了後に約一カ月程度で結果が公示されています(注)。

注:e-Govにある過去3年間の案件結果の平均を記載したもので、募集期間終了後10日で公示されたケースもあります。あくまでも、参考意見として留めてください。

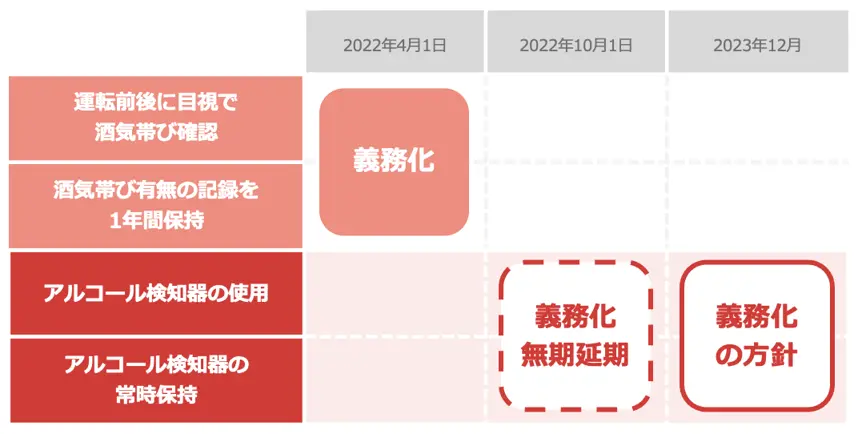

2021年11月10日に公布された「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」により、安全運転管理者の業務として、2022年4月1日から運転前後の目視でのアルコールチェック、2022年10月1日からアルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化が予定されていました。

参考:「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について

2022年4月1日より施行された道路交通法の改正により、安全運転管理者は通常の安全運転管理業務に加えて以下の酒気帯び確認業務を実施する必要があります。

・運転前後の運転者の状況を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

関連記事:アルコールチェックの測定結果を日報に記録する際の注意点とは? |お役立ち情報|パイオニア株式会社

当初、2022年10月1日から義務化される予定だった内容は以下の通りです。

・運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。

・ アルコール検知器を常時有効に保持すること。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

2022年7月14日に警察庁は半導体不足に伴うアルコール検知器の不足を理由に、検知器を用いた酒気帯び確認の義務化について、延期(当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととする)を検討することをアナウンスすると共に、パブリックコメントの受付を開始。2022年9月9日に警察庁のWebサイト上で以下の結果が公示されています。

最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間、適用しないこととなりました。

上記により、2022年9月時点ではアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化は無期延期されることになりました。警視庁は、アルコール検知器を利用した酒気帯び確認の義務化時期が定められなかった理由として、

現時点において、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、具体的な時期を示すことはできない

との見解を示していました。

出典:令和4年の道路交通法施行規則の改正に係る意見の募集結果

当初予定されていた2022年10月1日から、無期延期され、2023年12月に改めて開始される方針となっているアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の業務については以下の通りです。

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器(※)を用いて行うこと。

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

※呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器

酒気帯び確認に使用するアルコール検知器については、国家公安委員会の告示により、以下のように定められています。

呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器。

よって、アルコールを検知するために音や色、数値などが利用される場合、性能の要件としては問題ありません。

関連記事:アルコールチェッカーの使い方は?種類や選び方も紹介! |お役立ち情報|パイオニア株式会社

アルコール検知器の品質向上と普及を通じて飲酒運転根絶と健康管理を提唱するため、アルコール検知器の製造・販売に携わる企業によって発足した「アルコール検知器協議会」は、 アルコール検知器による酒気帯び確認の義務化の時期について、「半導体不足などから、2022年10月1日までに市場が求める台数の確保は不可能」とする意見書を警察庁に提出していました。

その後、2023年6月に警察庁はアルコール検知器協議会から以下の内容を確認しています。

・ 半導体不足や物流停滞も改善し、安定したアルコール検知器の生産・供給が可能な状況

・ 準備期間をみても、令和5年12月からのアルコール検知器の使用義務化規定の適用は対応可能

警察庁が2022年5月~6月に実施した安全運転管理者に対するアンケートで、「必要台数の全てを入手済」と回答したのは37.8%となり、アルコール検知器メーカーの供給体制が整うことが待たれていました。

この普及状況についても、2023年4月には約70%が「必要台数の全てを入手済」と回答するまでに改善しており、 アルコール検知器を十分に調達できる環境となっているといえます。

2022年の道路交通法の改正により、2022年10月1日から安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金から、50万円以下の罰金に引き上げられました。

企業における安全運転管理者の役割が一層責務が大きいものとなっています。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

従業員が飲酒運転を行うと、運転者への罰則はもちろん代表者や運行管理責任者といった責任者にも、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります(酒酔い運転の場合)。

さらに、運転者が酒気帯びの状態であることを知りながら社有車の運転を指示した場合、使用者・管理者は管理不足とみなされ、刑事責任を問われることもあります。

飲酒運転を行った運転手に対する具体的な行政処分は以下の通りです。

|

区分 |

状態 |

基礎 |

処分 |

|

酒酔い |

アルコールの影響により車両等の |

35点 |

免許取消し 欠格期間3年 |

|

酒気帯び |

呼気中アルコール濃度 |

13点 |

免許停止 期間90日 |

|

呼気中アルコール濃度 |

25点 |

免許取消し 欠格期間2年 |

飲酒運転に対する運転手および企業等に対する具体的な罰則は以下の通りです。

|

罰則対象 |

車両等を運転した者(運転者) |

車両等を提供した者(事業所、管理者) |

酒類を提供した者又は同乗した者 |

|

運転者が酒酔い運転をした場合 |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

|

運転者が酒気帯び運転をした場合 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

関連記事:【安全運転管理者の仕事2023】事例で学ぶ!アルコールチェック義務化の3つの課題と解決策|パイオニア株式会社

アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化が2023年12月より施行される方針と発表がありました。

安全運転管理者には、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を社員に対し滞りなく行うための体制の再準備を始めることが求められます。

そしてより一層、「飲酒運転を絶対にしない、させない」職場環境づくりを推進していくことが社会から求められるでしょう。

関連記事一覧

アルコールチェックの義務化にむけて準備しておくポイント |お役立ち情報|パイオニア株式会社 (pioneer.jp)

アルコールチェッカーの使い方は?種類や選び方も紹介! |お役立ち情報|パイオニア株式会社 (pioneer.jp)

【安全運転管理者の仕事2023】事例で学ぶ!アルコールチェック義務化の3つの課題と解決策|パイオニア株式会社 (pioneer.jp)

アルコールチェックの測定結果を日報に記録する際の注意点とは? |お役立ち情報|パイオニア株式会社 (pioneer.jp)