アルコールチェック義務化の概要や準備すべきこと、具体的なチェック内容、義務を怠った場合の罰則などを詳しく解説します。

|

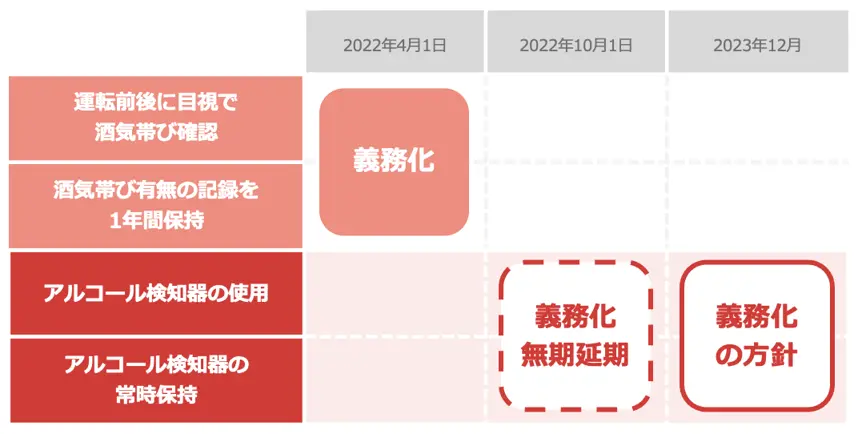

警察庁は2023年6月8日、「白ナンバー」の車を使う事業者に対するアルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を12月1日から義務化するとの方針を明らかにしました。それに関連し、2023年6月9日から同年7月8日までパブリックコメントを募集しています。 (この経緯について、詳しくは【2023年6月最新情報】アルコール検知器を用いたアルコールチェック義務化は2023年12月か。パブリックコメントの募集が開始されるもご参照ください) |

2-1.2022年3月まで:運送業や旅客運送業などの緑ナンバー事業者

2-2.2022年4月から:白ナンバー車両を規定台数以上使用する事業者も対象に

2-3.アルコールチェック義務化の対象が拡大された背景

3-1.2022年4月から義務化されているアルコールチェック業務

3-2.2023年12月開始方針のアルコール検知器を用いたアルコールチェック業務について

4.アルコールチェックはどのように行う?タイミングや記録方法は?

4-1.アルコールチェックを行うタイミング

4-2.アルコールチェックの方法

4-3.アルコールチェックの記録・保管方法

5.アルコールチェック義務化に向けて準備しておくポイントは?

5-1.安全運転管理者を選任する

5-2.安全運転管理者が行う管理項目

5-3.どのようなアルコール検知器を使えば良いか

5-4.チェック結果の記録・保持体制を構築する

6-1.アルコールチェック義務を怠った場合の罰則

6-2.従業員が飲酒運転を行った場合の行政処分と罰則

7.まとめ 飲酒運転撲滅に向けて抜かりなくアルコールチェックを

国土交通省は、公式サイト(自動車総合安全情報)や飲酒運転をなくすための活動をとおして、運送事業者が運転者に対して実施する点呼において「運転者の酒気帯び」の有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務付けています。

これまでは運送業や旅客運送業などの、いわゆる「緑ナンバー」を対象として義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、2022年4月以降「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も対象となっています。

2011年5月1日より、運送業や旅客運送業など(バスやトラック、タクシーなど)のいわゆる「緑ナンバー」の自動車を保有する事業者は、事業所内でのアルコール検査機器の備え付けと点呼時のアルコール検知器の使用が義務付けられています。

そして、2022年4月以降は一般的な自家用車である「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も、アルコールチェック義務化の対象となりました。

アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。

・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業

・白ナンバー車5台以上を保持する企業

※オートバイは0.5台として換算

※それぞれ1事業所あたりの台数

出典:安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)/警視庁HP

この条件は、社用車や営業車を持つ多くの企業に当てはまるはずです。当てはまった場合には、アルコールチェック義務化にあたって具体的に行うべきこと、準備すべきことを確認していきましょう。

アルコールチェック義務の対象が拡大された背景には、2021年6月、千葉県八街市で飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、児童5人が死傷した事故があります。事故を起こしたトラックは緑ナンバー(営業ナンバー:運送業などを行っている事業者の車両)でなく白ナンバーで、運転前のアルコールチェックは義務付けられておらず、実施もされていませんでした。

このような痛ましい事故を二度と起こさないために、これまで対象外となっていた白ナンバーのアルコールチェック検査も義務化されることとなりました。

2022年4月から義務となっているのは次の2点です。

・運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること

・酒気帯び確認した結果をデータや日誌等で記録し、1年間保存すること

チェックのタイミングとしては、運転の前だけでなく、運転業務の後にも酒気を帯びていないかを確認する点に注意しましょう。出勤前に飲酒していないかを確認するほか、運転中に飲酒していないかのチェックも行うということです。

アルコールチェックの実施・記録を確実なものとするためには、安全運転管理者の主導でチェックを実施するほか、営業所ごとの実施状況を管理者が把握しなければなりません。

状況を一目で確認できるシステムを導入することで、管理をスムーズにすると同時に、実施の徹底につなげられます。

当初予定されていた2022年10月1日から、無期延期され、2023年12月に改めて開始される方針となっているアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の業務は、上記の「運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること」「酒気帯び確認した結果を記録し、1年間保存すること」に加えて以下が必要となります。

・運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

またアルコール検知器は営業所ごとに常備し、遠隔地での業務の際は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる必要があります。

保守面においては、運行管理者はアルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用・管理し・保守する必要があります。毎日確認すべき項目は以下の通りです。

・電源が確実に入ること

・損傷がないこと

さらに、少なくとも週1回以上確認する項目は以下の通りです。

・酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと

・アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること

こうした管理・保守を徹底するという面でも、安全運転管理者の負担は大きくなりますが「置いているだけで使い方がわからない」「携行しているが、実際にはチェックしていない」といった状態とならないよう、使い方を指導する時間を設ける、チェックの流れを業務に組み込むなどの対応が必要です。

警察庁は、運転前後の酒気帯び確認について以下の留意事項を発表しています。

「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」という。)は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

出典:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)

上記により、朝礼時や終業前の点呼時に一斉にアルコールチェックを行えば、各ドライバー出発時の立ち会いの手間を省けます。

2022年4月から、直行直帰の際も、アルコールチェック義務化対象です。どのように対応すれば良いか、詳しくは以下の記事をご参照ください。

|

関連記事:直行直帰時のアルコールチェック方法とは |

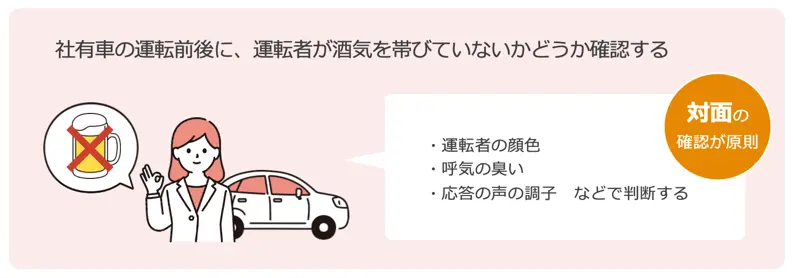

目視等で確認する際は、運転者の顔の表情、呼気のにおい、声の調子などによって、酒気帯びの有無を判断します。通常は対面で確認することになりますが、直行直帰や出張など、運転者が遠隔地にいる場合は、対面での確認が難しい状況も予想されます。その場合は、ビデオ通話のカメラ越しに顔色や様子を確認する(IT点呼型)、電話応答の様子で確認する(電話点呼型)という方法も認められています。

これに加えて、今後は目視だけでなく、アルコール検知器によるチェックも義務付けられることになります。

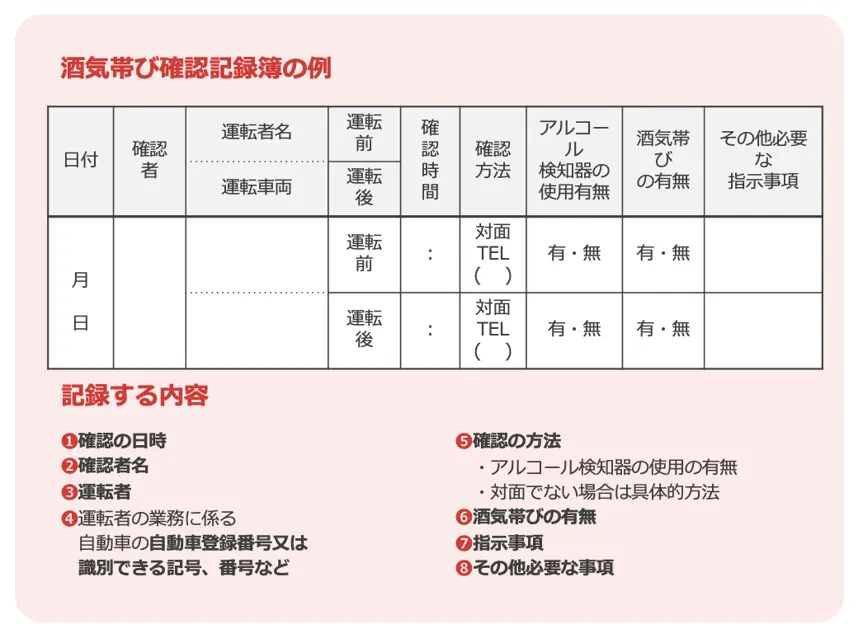

アルコールチェックの記録に関して媒体や書類形式に指定はありません。

次の項目をチェック項目として作成しましょう。

・検査日時

・検査実施者の氏名

・検査を確認した第三者の氏名

・検査結果

チェックや振り返りの際には、日誌やプリント等のアナログな保存形式よりもデータ形式の方が確認しやすいでしょう。

検知器と連動できる専用の管理システムを使用して管理するとよりスムーズです。

安全運転管理者の選任は、乗車定員が11人以上の自動車1台、またはその他の自動車5台以上を使用している事業所ごとに1名を選任することが定められています。

条件に当てはまるにも関わらず、そもそも安全運転管理者を選任していない場合には早急に届け出ましょう。安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合には、5万円以下の罰金となります。

ここで、安全運転管理者の業務を確認しておきましょう。

安全運転管理者は、従来以下7つの業務を行う必要があります。

1.運転者の適性把握

2.運行計画の作成

3.交代要員の配置

4.気象時の安全確保の措置

5.安全運転の指示

6.運転日誌の記録

7.運転者に対する指導

8.酒気帯びの有無の確認

9.酒気帯び確認内容の記録・保存

上記の業務を正しく行っていれば、1の運転者の状況把握、6の運転日誌の記録を行うにあたって点呼・記録はもともと実施していることになります。アルコール検知器を用いたチェックが加わることとなっても、業務負担が一気に増えることにはならないでしょう。

事前に実施フローを確認し、シミュレーションを行うことでスムーズに実施できるようになります。

では、実際にアルコールチェックを行う際には、どのような検知機器を使用したらよいのでしょうか。

結論からお話すると、アルコールチェックに指定された機器はなく、呼気中のアルコールを正しく検知し、その有無・濃度を音や光、数値などで示すことができれば問題ありません。

現在はさまざまなメーカーからアルコール検知器が販売されており、検査結果を自動で記録するものやシステムと連携できるものなどがあります。

注意したいのは、アルコールチェックの際には検知器に息を吹きかける必要がある点です。

新型コロナウィルス予防の観点から、次亜塩素酸ナトリウム水で検知器を消毒する、ストロー式・マウスピース式の検知器を運転者の人数分用意するなどの対策を行いましょう。

手指にアルコール消毒液を使用すると正しい反応が得られないことがあるため、チェックの直前には避けつつ、感染を予防できるよう工夫する必要があります。

アルコール検知器については、下記記事をご参照ください。選び方や不正防止方法など様々な角度からアルコール検知器について解説しています。

|

関連記事:アルコールチェッカーの使い方は?種類や選び方も紹介! |

アルコールチェックを確実に行うためには、組織全体で協力し、管理体制を構築することが重要です。安全運転管理者を中心にして、アルコールチェックを徹底する取り組みを進めましょう。

アルコール検知器の配置場所やアルコールチェックの手順、記録の保管方法、酒気帯びが確認された場合の対応策などを明確にし、社内で遵守するように努めます。

安全運転管理者にだけ任せるのではなく、運転者を含めた全員が責任を持ち、運用の徹底と安全な運転を意識することが重要です。

アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となります。直接的な罰則はありませんが、公安委員会によって安全運転管理者を解任される、命令違反に対しての罰則が科せられる可能性はあるため注意しましょう。

もしも運転者が飲酒運転を行った場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止違反」として、運転者だけでなく代表者や運行管理責任者などの責任者も5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。

さらに、運転者が酒気を帯びた状態であることを知りながら社用車の運転を指示した場合には、使用者・管理者は管理不足とみなされ、刑事責任となる可能性もあるのです。

また、企業としての責任を果たしていないといったイメージが付き、印象の悪化は避けられないでしょう。

会社全体で取り組むには、就業規則への掲載も検討が必要になるでしょう。下記記事をご参照いただき、どう取り組んでいくべきかご参照ください。

|

罰則対象 |

車両等を運転した者(運転者) |

車両等を提供した者(事業所、管理者) |

酒類を提供した者又は同乗した者 |

|

運転者が酒酔い運転をした場合 |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

|

運転者が酒気帯び運転をした場合 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

この記事では、アルコールチェック義務化で新たに対象となる白ナンバー車を保持する企業で、これから行うべきこと、準備すべきことを解説しました。

記事のポイントは次のとおりです。

・白ナンバー車を保持する企業にもアルコールチェックが義務化される

・対象は乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上、白ナンバー車5台以上を保持する企業

・2022年4月から目視等での確認と記録、2023年12月から検知器を用いたチェックが必要となる方針

・アルコールチェックの記録は専用システムを利用するのがスムーズ

やらなくてはならないことが増えると懸念されるかもしれませんが、実際にやることとしてはアルコール検知器を導入し、点呼時にアルコールチェックを行うというシンプルな内容です。スムーズに移行できるよう、安全運転管理者や責任者が率先して社内に周知していきましょう。

先行してアルコールチェック義務化に対応されている『緑ナンバー』事業者の運用事例も参考になるはずです。弊社お客様の有限会社エクストリーム様と、カンダコーポレーション株式会社様の事例もぜひご参考ください。