2022年4月1日以降の道路交通法施行規則改定に伴い、白ナンバーを所有する事業者でも運転者のアルコールチェックが義務化となっています。運転前後に運転手の顔色や呼気の臭い、声を確認して、記録を1年間保管する必要があります。こうした基本的な内容は知っていても、運転手が直行直帰する際のアルコールチェックについてはどのように行ったらよいのか、誰が行えばいいのかわからない状態だと、実施する際に困ってしまうこともあるでしょう。 そこでこの記事では、 ・安全管理者以外がアルコールチェックを行えるか ・運転手が直行直帰する際のアルコールチェック方法 ・安全運転管理者と副安全運転管理者の選定 について解説します。 道路交通施行規則の改定に備えて、事前にチェックしておきましょう。

|

警察庁は2023年6月8日、「白ナンバー」の車を使う事業者に対するアルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を12月1日から義務化するとの方針を明らかにしました。それに関連し、2023年6月9日から同年7月8日までパブリックコメントを募集しています。 (この経緯について、詳しくは【2023年6月最新情報】アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化は2023年12月か。パブリックコメントの募集が開始されるもご参照ください) |

1-1.直行直帰とは?

1-2.直行直帰や出張時でもアルコールチェックは義務

2-1.アルコールチェックは安全管理者以外が行ってもいい?

2-2.副安全運転管理者とは?選定基準は?

2-3.安全運転管理者の業務を補助する者とは?

4.直行直帰時のアルコールチェックでは何をどのように確認すればいい?

4-1.対面が難しい場合は電話やビデオ通話での遠隔確認も可能

4-2.アルコールチェックの実施方法

4-3.運転者によるメールやFAXでの報告はNG

4-4.アルコールチェックで記録する内容

5-1.アルコール検知器の条件

5-2.「アルコール検知器を常時有効に保持する」とは

6-1.検知器は適切な数を準備しておく

6-2.チェックするのは「酒気帯び」の「有無」である点

6-3.アルコールチェックは対面でなくてもよい

8-1.安全運転管理者の選任が必要な事業所

8-2.副安全運転管理者の選任が必要な事業所

8-3.条件を満たしているのに選任しなかった場合

直行直帰とは、業務開始前後に会社(事業所)に立ち寄らずに、自宅から直接お客様先や作業現場に向かい、業務が終了したら直接自宅に帰る働き方のことを指します。お客様とのアポイントの時間や場所によっては業務効率が向上するため、営業先や作業現場が自宅から近く、会社に立ち寄ると業務効率が低下する場合に直行直帰を行うことがあります。

アルコールチェックは義務ですので、直行直帰の際にも確認を怠れば、安全運転管理者の義務違反となってしまいます。同様に、出張先でレンタカーを運転して業務を行う場合などでも、アルコールチェックが義務付けられることがあります。

結論からお話しすると、アルコールチェックは安全運転管理者以外も行えます。

安全運転管理者に代わってアルコールチェックができる人は「副安全管理者」と「安全運転管理者の業務を補助する者」です。それぞれの定義を確認しましょう。

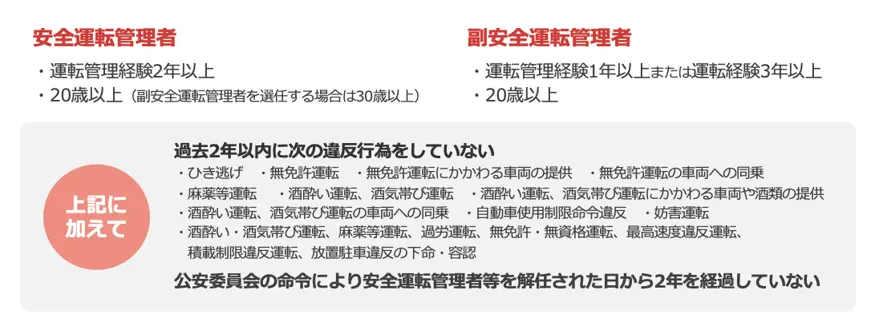

副安全運転管理者は自動車定員数に関わらず「20台以上」を保有する場合に、20台ごとに1名選任する必要があります。副安全運転管理者の選定基準としては、以下のようなものがあります。

・20歳以上

・運転管理の実務経験が1年以上、もしくは自動車の運転経験が3年以上

・過去2年以内に、無免許運転・酒気帯び運転・ひき逃げ運転の違反した履歴がない人

・公安委員会の解任命令を受けた人で、解任の日から2年以上が経過している人

安全運転管理者の「30歳以上、自動車の管理経験2年以上」という選定基準より、年齢・経験の面で要件が緩和されています。

注目する点は安全運転管理者の「業務を補助する」者である点です。

副安全運転管理者だけではなく、業務を補助する者も対象になっていることから推察すると、運転前後のアルコールチェックによる酒気帯びの有無は「誰でもアルコールチェックができる」と解釈できます。

安全運転管理者と副安全運転管理者の休息を考慮すれば当然であるため、安全運転管理者や副安全運転管理者の人だけが働き続ける心配はありません。

アルコールチェック義務化について一から理解されたい方は、下記記事をご参照ください。

アルコールチェックを行うタイミングは、運転の「前後」ですが、乗車と降車の度に行うのではなく「業務開始時と終業時」ととらえて大丈夫です。

警察庁の「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」には、

「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいう

と明記されています。同様に、

必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

とも明記されているため、アルコールチェックは出勤時と退勤時の2回でOKです。

冒頭でもお話ししたとおり、アルコールチェックでは運転者の顔色、呼気の臭い、声の調子を目視等で確認、アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認し、記録する必要があります。記録は1年間残しておきます。

アルコールチェック自体は難しい作業ではありませんが、とくに営業所・運転者が多い場合には周知・実施を徹底するという点で難しさを感じることがあるかもしれません。チェックが必要なすべての場所で確実に実施されているか、データで確認できるシステムを導入するとよいでしょう。

原則として、酒気帯びの有無の確認は対面で行わなければなりません。しかし、仕事の内容によっては、直行直帰をするケースもあるでしょう。

対面で酒気帯びを確認できないときの例外として、以下のような方法が許可されています。

・カメラやモニターを通した目視等の確認

・携帯電話や無線機を使った対話で声を確認すること

つまり、直行直帰でも問題なくアルコールチェックが実施できます。とはいうものの、万が一嘘があれば見破る術が少なくなってしまうので、エビデンスを残せるようにしておくと安心でしょう。

また、カメラや携帯電話を使っても問題ない根拠として、警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」に記載されています。

いずれの場合も、運転者による携帯型アルコール検知器の携行と測定結果の報告とあわせて行うことが推奨されています。

検知器を使ったアルコールチェックでは、検知器に息を吹きかける必要があります。

しかし、新型コロナウイルス感染症対策も実施しなければなりません。

アルコールチェックをしながら感染症対策をするには、ストロー式やマウスピース式の検知器を使用し、飛沫が飛び散らないように配慮しましょう。また、手や指にアルコール消毒液を使用すると正しくチェックができなくなるため、アルコールチェックを実施する直前には使わないようにしてください。

酒気帯び確認は、運転者からのメールやFAXといった一方的な連絡方法では認められません。対面での確認が難しい場合でも、運転者と直接対話できる手段を取る必要があります。

アルコールチェックにおける記録媒体に関しては定められていません。しかしながら、記載に関して必須である項目を外さないようにしましょう。

一般的に、下記の項目を記載しておけば問題ありません。

・確認者名

・運転者名

・車のナンバー

・実施日時

・確認方法(対面かカメラかなど)

・酒気帯びの有無

・運転者の体調

・指示

・必須事項

国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、アルコールを検知して酒気帯びの有無と濃度を警告灯・警告音・数値で示す機能があれば性能に関する要件は問われません。

もっとも、低価格な検知器は記録機能が不十分であるなどの制約があるので、ある程度品質が保たれている検知器を購入しなければならないでしょう。

そのため、アルコール検知器そのものについて頭を悩ませることは少ないと思われます。

アルコールチェックの実施にあたって「アルコール検知器を常時有効に保持すること」も求められています。常時有効な状態とは「正常に作動する、故障がない状態で保持しておく」を意味しています。

定期的に故障がないか、チェック回数の残数は十分か確認するようにしましょう。もっとも、安全運転管理者は毎日「アルコール検知器の電源が確実に入ること」「アルコール検知器に損所がないこと」を確認する必要があるため、その際に故障や動作不良も確認できます。

また、最低でも週に1度は以下を確認しましょう。

・確実に酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないこと

・洗口液や液体歯磨きなどでアルコールを含有する液体、もしくは希釈したものを、スプレーなどにより口内に噴霧した上で、アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること

こうしたアルコールチェックの手順は、国土交通省の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」に明記されているので、白ナンバー車両事業者にも参考にしてみてください。

アルコールチェックの記録はデータで管理すると手間が減って非常にラクになります。

紙で管理すると汚れや破損が起こり得るほか、誤字や脱字で読めない、といったケースもあります。さらに、チェック結果を電話やメールで報告するなどの手順が発生すれば、手間が増えてしまいます。時間と労力を削減するためにも、データで管理するのがおすすめです。

すべての営業所で適切にチェックが実施されているか、運行状況とともに一元管理できるシステムであれば非常にスムーズです。

ここで、アルコールチェックの際に注意すべきポイントを確認しておきましょう。

アルコール検知機の数が足りなくなると、適切にチェックを実施できず、業務に支障をきたします。あらかじめ直行直帰の業務が発生することがわかっている場合には、運転手にアルコール検知器を携行させる、車両に用意しておくなどの対応をとりましょう。

アルコールチェックで確認する「酒気帯びの有無」と、取り締まりの対象かどうかは基準が違うことに注意しましょう。

酒気帯び運転はアルコールを摂取している状態で車両の運転をする行為です。運転手の飲酒量や健康状態に関わらず、道路交通法第65条第1項にもある通り、法律で禁じられています。

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいると「取り締まり」の対象になります。したがって、違反点数が付加され、罰金や罰則の処罰も受けなければなりません。

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以下でも、血液1ミリリットル中に0.3mg以下のアルコール濃度を含んでいても「酒気帯びあり」とみなされます。

つまり、ほんの少しでもアルコールを飲んでいれば運転できません。また、前日に飲酒したとしても、チェック時に残っていれば運転できないのです。

繰り返しになりますが、アルコールチェックは原則対面で行うものの、モニターや携帯電話を使ったチェックでも認められます。

直行直帰や出張の場合であっても、アルコールチェックは義務ですので、怠ると安全運転管理者の業務違反となります。直接的な罰則はありませんが、公安委員会によって安全運転管理者を解任される、命令違反に対しての罰則が科せられる可能性はあるため注意しましょう。

安全運転管理者は安全運転の指示を行い、飲酒・病気・過労などによって正常な運転ができなくなるリスクを減らしたり、点呼によって運転者の状態を把握したりするのが仕事です。

さらに、安全運転に関する技術や知識などの情報を提供し、指導や運行計画の作成、運転者の適正や処分の把握、異常気象時の安全運転確保の措置なども行います。

一方で、副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助を行うのが仕事です。当然、管轄する車などの細かい仕事の違いはありますが、基本的には安全運転管理者の補佐がメインです。

安全運転管理者と副安全管理者は、定められた条件を満たす場合には選任しなければなりません。条件は次のとおりです。

・5台以上の自動車を使用する事業所

・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所

※大型・普通二輪車は1台を0.5台としてカウント。原動機付自転車を除く

上記のどちらかに該当する場合、安全運転管理者の選任が必要です。

安全運転管理者になれるのは、20歳以上(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)で、運転管理経験が2年以上、無免許運転・酒気帯び運転・ひき逃げ運転の違反した履歴がない人です。

副安全運転管理者は、事業所で使用する自動車の台数によって選任する人数が異なります。自動車の台数が19台までの場合は、副安全運転管理者は不要です。

しかし、20台から39台の自動車を保有する場合は、1人の副安全運転管理者を選任します。そして、40台から59台の自動車を保有する場合は、2人の副安全運転管理者を選任します。59台以上の自動車を使用している場合は、20台ごとに1人の副安全運転管理者を追加しなければなりません。

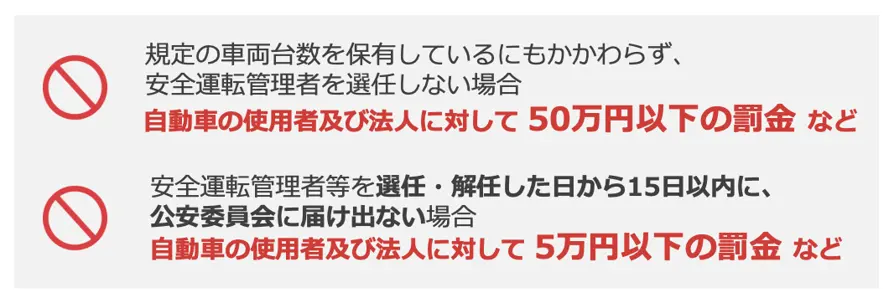

安全運転管理者と副安全運転管理者を選任しなければならない事業所であるのに選任しなかった場合は、50万円以下の罰金が設けられています。

また、選任しても届け出をしなかった場合は5万円以下の罰金になります。さらに、事業所ごとに安全運転管理者や副安全運転管理者を選任して、公安委員会から認定を受けたあとに、安全運転管理者や副安全運転管理者を変更した場合は10日以内に届け出をしなくてはなりません。

安全管理の面でもすぐに届け出を出す必要があります。

今回は、直行直帰時のアルコールチェック実施方法・アルコールチェックで確認する具体的な項目、安全管理者について説明しました。

この記事のポイントは以下のとおりです。

・安全運転管理者以外もアルコールチェックを実施できる

・直行直帰時にはカメラや電話などでアルコールチェックを実施する

後回しにせず、すぐに対応してアルコールチェックの義務化に対応できるのが理想的です。業務を円滑に進行させるためにも、早めに準備をしておきましょう。